このページの先頭

人と薬の関わりを体験・学習 甲賀市 くすり学習館

- 開館時間 9:30〜17:00(入館無料)

- 休館日 毎週月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始(12/29〜1/3)

お知らせ/ブログ

ホーム > ブログ

ブログ/お知らせ

- ハワイの高校生と水口東高校の生徒さんが「兵糧丸つくり」に来たよ~!!

7月12日(土)に「水口東高・ハワイテニスクラブ交流会」で滋賀県立水口東高校の軟式テニス部の生徒さん6名と、ハワイで軟式テニスをしておられる高校生6名と先生たち6名、合計18名のみなさんが「くすり学習館」に来られ、昔、忍者が携帯食としていた「兵糧丸」作りに挑戦してくれました。

ハワイの高校生たちは、「忍者」という名前は知っていても忍者がどのような食べ物を携帯していたか(日本の高校生も同じだと思いますが………)知らないのでメッチャ楽しんで作ってくれましたよ~!

全員集合~~~!!!

薬研(やげん)を使うの初めてだけど、以外と難しいんだね

原料を丸く均一にするのって、難しいよね!

さあ、出来上がったよ~。ウン、結構美味しいね。

昔、忍者ってこんな美味しいものを食べていたんだね!

- 今年、一番暑い日とされてる「大暑(たいしょ)」は、7月23日です。

7月23日は、二十四節気の第12番目の「大暑(たいしょ)」といって、暦の上では1年中で最も暑い日とされております。この「大暑(たいしょ)」は、次の節気の立秋(りっしゅう・8月7日)の前日までをいうそうです。

梅雨明けの頃で、夏の土用もこの頃です。最も暑い頃(暦上)とされておりますが、実際の暑さのピークはもう少し後になります。いくら暑くても「大暑(たいしょ)」が過ぎれば“残暑見舞い”となりますので、親しい知人・友人等に“暑中見舞い”を出されるようでしたら今のうちにね!

「大暑(たいしょ)」は、この「夏の土用」の期間にあります。そして、この土用の間に巡ってくる丑の日を“土用の丑の日”といいます。丑の日に「う」のつくものを食べれば、夏バテを防止する週間があります。うなぎ・うどん・瓜・梅干し等々いろいろありますが、暑さで食欲が減退するこの時期にどれもピッタリの食べ物ですね。

また、“土用干し”といって、ご家庭で梅干しを作っておられる方は、この時期の晴天の日に梅を干して漬けられます。また、ジメジメした梅雨で湿った衣類や家具・調度品等虫干しするのもいいのでは?晴れた良いお天気の日には、窓を開け、押し入れ、クローゼット等湿気の多そうなところは開け放っておくだけでもスッキリするのでは?

私の住んでいる甲賀町では、『大鳥神社』という神社があり、毎年大原祇園祭りが行われます。7月の23日(宵宮)と24日(本祭)で、23日の宵宮には各地区の氏子が灯籠を頭にのせて宮入をし「インヨーソーライ」の掛け声で灯籠をぶつけ合い、その後クライマックスの火取り式を行うという祠形灯籠踊・火取神事があります。

24日の本祭には、各地区の氏子が花鉾を先頭に花傘につけた造花(真花)や酒樽等を奉納し神前に進み宵宮と同様に「インヨーソーライ」と歌い踊る。

花傘につけた造花(真花)を参拝者が奪い合う。そして氏子総代が楼門より撒いた粽(ちまき)を参拝者に授与し、その中にあたり籤(くじ)があれば酒樽を戴くことができるという花奪神事・粽神事があります。

『大鳥神社』は文化財保護法により国の登録原簿に、拝殿をはじめ7棟の建物が有形文化財として登録されております。

由緒ある神社ですので、一度機会があればお越しください。

前後の節気といえば、

小暑(しょうしょ) → 大暑(たいしょ) → 立秋(りっしゅう)

取りあえず暑いです。水分補給をしっかりし、日中暑い日は外出を避け、涼しいところで休養し適当に栄養を摂取して睡眠をよく取り、熱中症対策に心がけていただき健康に留意し、この暑い夏を乗り切ってください。

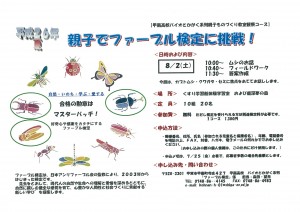

- 親子でファーブル(昆虫)検定に挑戦しよう!!!

今年も下記日程で「くすり学習館」でファーブル(昆虫)検定をします。

昆虫を通して、現代人の自然や生命への理解と愛情を深めるとともに、自然に親しむ健全な感覚を育て、心豊かな人間性と社会づくりに貢献する“新しい学び”を提案します。(日本アンリファーブル会の監修により、2003年から始まった検定です)

〈日時および内容〉

8/2(土) 10:00~ ムシのお話

10:40~ フィールドワーク

11:30~ 答案作成

今回は、カブトムシ、クワガタ、セミに焦点をあててお話します。

〈場 所〉 甲賀市「くすり学習館」体験学習室および「鹿深夢の森」(フィールドワーク)

甲賀市甲賀町大原中898-1 ℡:0748-88-8110

〈定 員〉 10組20名

〈参加費〉 無 料

(ただし、検定を受けられる方は、別途検定料1,300円が必要です)

〈申込方法〉

郵便番号、住所、氏名(参加される児童名と保護者名)、年齢、電話番号を明記の上、 FAX、封書、はがき、電子メールのいずれかでお申し込み下さい。(お申込みの際の個人 情報は、このためだけに使用します)

〈申込締切〉 7月25日(金)必着で、応募多数の場合は先着順とします。

〈申込先・問い合わせ〉

〒520-3301 甲賀市甲南町 427 甲南高校 バイオとかがく系列

「ファーブル検定」 係

担当:森田・望月

℡:0748-86-4145 FAX:0748-86-4983

e-mail:kohnan-h-01-@shiga-ec.ed.jp

申込みの際の個人情報は、このために利用し、適切に管理します。

∞昆虫の大好きなお友達たくさん来てね!!!

- 平成26年7月7日は「小暑(しょうしょ)」で、七夕さまで~す!!

平成26年7月7日は、二十四節気の11番目の「小暑(しょうしょ)」です。そして、1年に1度の「七夕さま」の日です。

梅雨明けが近づき、日差しもだんだんと強く、本格的な暑さになってきます。この頃から暑中見舞いを出し始めるそうです。7月は「文月(ふみづき)」ともいいますね。

期間としての意味もあり、小暑の日から、次の節気の大暑(7月23日)の前日までを小暑といい、小暑の終わり頃に夏の土用に入るそうです。

そして、7月7日といえば七夕さまです。「ささのはさらさら のきばにゆれる お星様きらきら きんぎん すなご」織姫さまと彦星さまが年に1度の逢瀬をする日とされています。

短冊に願いごとを書いて、笹につるす風習がありますが、これは機織りの名手・織姫にあやかり、手習いごとの上達を願うことに由来するそうです。

もともと七夕は宮中行事で、江戸時代に庶民の間に広がり、願いを書いた五色の短冊を笹につるすようになったみたいです。

また、七夕の行事食といったら「そうめん」らしいです。あまり知られていないようですが、千年も前から七夕の行事食となっていたようです。「そうめん」のルーツは中国伝来の小麦粉料理で、「索餅」(さくべい)といって縄のようにあんだ小麦粉のお菓子のようなものだといわれています。古代中国の伝説で、帝の子どもが7月7日に亡くなり、その後、熱病が流行り、これに困った人々は子どもの好物だった「索餅」を供えて鎮めたそうです。それからこの故事に因んで中国では七夕に「索餅」を食べる風習ができ、食べると1年間無病息災に過ごせるといわれ、奈良時代にこの「索餅」が日本に伝えられ、麦の収穫期に麦餅を作る風習とともに宮中行事に取り入れられ、一般にも広がっていったそうです。

その「索餅(さくべい)」が「索麺(さくめん)」とも呼ばれ、「そうめん」へと変化して、七夕にそうめんを食べるようになったみたいです。

他に、そうめんを天の川にみたてて、七夕にそうめんを食べるという説もあるそうです。

前後の節気と言えば、

夏至(げし) → 小暑(しょうしょ) → 大暑(たいしょ)

この頃は蓮の花が咲き始める頃です。蓮の花は開く時ポン、ポンと音を立てて開くそうですね。鑑賞会にお出かけされる方は、午後には花がしぼんでしまいますので、行かれる時は朝の早い時間に行ってください。

それから、蝉の合唱もはじまるころですね。暮らしのすべてが夏仕様にかわり、本格的な夏となります。暑さにしっかり対処して、健康にはくれぐれも注意してください。

- 平成26年6月21日は二十四節気の10番目の「夏至(げし)」で~す!

夏至(げし)とは、6月21日(土)~7月6日(日)までを夏至といいます。

夏至の頃は梅雨のまっただ中で、雨が降っていたり、どんよりと曇っていて昼間がそんなに長く思わない(日照時間が少ない)のですが、一年で一番昼の時間が長い日で、夜が最も短い日といわれています。

この頃になると、ムシムシと暑い日が続くと思いますが、この日を過ぎると本格的な夏が始まるという意味でもあるそうです。

全国的に冬至にはカボチャを食べる風習がありますが、夏至は地方によって様々だそうで、関西では「稲の根のがタコの八本足のように深く根が張る」ことを祈願して、この日にタコを食べるらしくて、関東では新小麦の焼き餅を神様にお供えするらしいですよ。

また、愛知県尾張地方では「いちじく田楽」を食されるようです。

これは、無花果(イチジク)は不老長寿の果物といわれ、いつまでも健康で年をとらずに長生きするという意味で、世界各国でも「生命の木」「知恵の木」とかいわれ、日本では「薬の木」といわれているそうです。いずれにしろ、健康で長生き出来ますようにという意味でしょう。

三重県伊勢二見浦では、夏至の時期だけ夫婦岩の間から朝日が昇ります。これは夏至の日の前後1ヶ月しか見られない光景だそうです。そして、毎年夏至の日に「夏至祭」を行い、白装束に身を包んだ近くの善男善女(各地からも来られるみたいです)が祝詞(のりと)を唱え、国歌を斉唱するという厳かな行事が行われるそうです。

このように、いろいろな行事等が各地で行われるんですって。

前後の節気といえば、

芒種(ぼうしゅ) → 夏至(げし) → 小暑(しょうしょ)

だんだんこれから暑くなると思いますが、熱中症にならないように水分をたっぷり補給し、適度に涼しくし、健康に気をつけて暑い夏を凌いでください。