このページの先頭

人と薬の関わりを体験・学習 甲賀市 くすり学習館

- 開館時間 9:30〜17:00(入館無料)

- 休館日 毎週月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始(12/29〜1/3)

お知らせ/ブログ

ホーム > ブログ

ブログ/お知らせ

- 「八十八夜」も「立夏」、「小満」も過ぎれば次は何かなぁ?

-

5月2日は「茶摘み」の歌にあるように、八十八夜でした。そして、5月5日の「こどもの日」が「立夏(りっか)」で、また、5月21日は「小満(しょうまん)」といって1年を二十四節気にわけた8番目の節気も終わり、次は二十四節気の9番目にあたる「芒種(ぼうしゅ)」を6月6日に迎えます。

「芒種(ぼうしゅ)」とは?

辞書を引くと、「芒(のぎ)のある穀物を播く時期」と書かれてあります。それでは、芒(のぎ)とは?「イネ科の植物の花の外殻にある針のような突起」と書いてあります。

即ち、稲や麦など、穂の出る穀物の種をまく時期だそうです。また、芒種(ぼうしゅ)」とは田植えの時期とも言われておりますが、実際の種まきや田植えはもっと早く、5月頃に行われています。農家では農作業が忙しくなり、だんだんと蒸し暑くなり、梅の実も青から黄色に色づき、五月雨(さみだれ)の季節で梅雨入りします。

「小満(しょうまん)」から数えて15日目頃で、「夏至(げし)」の前日までの期間を「芒種(ぼうしゅ)」と言うそうです。

前後の節気といえば、

小満(しょうまん) → 芒種(ぼうしゅ) → 夏至(げし)

梅雨に入ると雨が降り続き、ジメジメして気分が滅入りそうになりますね。そんな時は、甘~いものを食べたり飲んだりして楽しみ、たまには映画を見に行くのも気分転換になるかもね。

この時期、紫陽花(アジサイ)の花がとてもきれいで見頃となってくるでしょうね。

- 「小満(しょうまん)」って何?季節のことかな……?

-

「小満(しょうまん)」って季節のことで二十四節気の第8番目です。今年(2014年)の「小満」は5月21日。昨年の秋に蒔(ま)いた麦畑が緑黄色に色付いて穂をつける頃で、少しホッと一安心するという意味だそうです。植物や虫などの万物のいのちが満ち溢れ成長するということです。人間にとっても太陽の日差しが気持ちよく、爽やかな五月晴れの季節でもありますが、「はしり梅雨」といって本格的な梅雨の前に雨が降りやすい季節でもあります。

昔だと田植えの準備を始める頃でもありますが、最近では田植えも機械化され、私たちの地方では田植えはもうすでに終わっているところが多いようです。

小満の期間としては、この5月21日から次の節気「芒種(ぼうしゅ)」(6月6日)の前日までを「小満」といいます。この「小満」の時期に済ませておきたいことは、衣替えですね。通常6月1日が世間一般の衣替えなので冬服を片付けるのは「小満」の間の2~3日晴れの日が続く時がベストかなぁと思います。是非ジメジメする梅雨に入る前に衣替えを済ませましょう。

前後の節気といえば、

立夏(りっか) → 小満(しょうまん) → 芒種(ぼうしゅ)

この「小満」の爽やかな時期に家族・友人とかで潮干狩りに行かれては?

これからだんだん暑さも加わり、草木が実をつけ始め、紅花が咲き乱れる季節となりますね。

※【紅花(べにばな)】

キク科の越年草で、葉は硬く葉の縁がギザギザしてとげがあり互生する。高さは1メートルぐらいです。夏のアザミと似た花で、鮮やかな黄色から赤色に変わり、花を乾燥させたものを紅色の染料としたり、生薬では紅花(こうか)といって漢方の婦人薬(薬用)などに処方されます。また、種子は白色の殻に包まれ少し硬くひまわりの種子を小さくした形で食用油(紅花油)をとります。日本では山形県が主産地だそうです。

- 「くすり学習館」内の企画展示室が変わりましたよ!!!

-

当館 企画展示室が平成26年4月1日より『甲賀の神社・仏閣と製薬会社』から『甲賀武士と甲賀流忍術』に変わりました。

この『企画展示室』では、一定の企画のもとに、半年に一度、展示替えを行っています。今回のテーマは『甲賀武士』と『甲賀流忍術』です。

甲賀武士のことと甲賀忍者のことが詳細にわたり、面白くパネル展示してありますよ。

また、甲賀流忍術のことは、「なんでも鑑定団」の「澤田 平」先生監修のもと、忍者が身につける甲冑や道具もいっぱい展示してあります。

『甲賀武士』・『甲賀流忍者』に興味のある方、是非一度来てくださ~い。

今や“忍者(Ninja)”は世界のことばです。 いつ頃から誰の下で甲賀忍者が活躍していたのかが、よくわかりますよ。

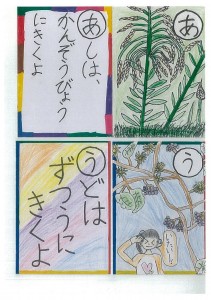

- 「薬草カルタ」を作っていただき、ありがとう!!!

-

甲賀市立油日小学校の3年生(平成25年度)の皆さん、素晴らしい「薬草カルタ」を「あ~ん」まで作っていただき、スタッフ一同感銘いたしております。

なかなか思いつかない読み札と、マッチングした取り札、いずれもすばらしい感性で出来上がっていますよ。

一度皆さん見に来てください。皆さんもそう思われますよ~~。「くすり学習館」の常設展示室に貼ってあります。

このように、ところ狭しと貼ってありますよ~

このようにして、「あ~ん」までありますよ~

- もうすぐ立夏(りっか)ですよ~~~!

-

少し暖かくなり、やっと春が来て桜が咲いたと思えば、1週間か10日ほどであっというまに散ってしまいました。穀物の成長を助ける雨のことで「穀雨(こくう)(4月20日)」が過ぎ、二十四節気の7番目の「立夏(りっか)」が、今年(平成26年)は5月5日です。

その前に、「夏も近づく八十八夜~」の『茶摘み』の歌にあるように、今年(平成26年)の5月2日は八十八夜だそうです。八十八夜は雑節のひとつで、立春を第1日目として88日目にあたるんだそうです。

また、5月1日は、甲賀町油日の油日祭り(油日神社)が行われます。

同じく5月3日は、甲南町矢川神社の例祭。同じく3日には、土山町の龍樹神社でケンケト祭りが行われます。

いずれも時代を思わせる素晴らしいお祭りですので、一度お越しください。

それでは、5月5日の「立夏(りっか)」とは?冬眠していたカエルも鳴き始め、夏が始まる日だそうです。また、季節を区分する場合は、この立夏の日から立秋の前日までが夏だそうです。そして、この「立夏」頃から大地が草で覆われ木々が繁ってきて、まさに新緑の季節となってまいりますね。ちょうどGW(ゴールデンウィーク)ごろで、お出かけにはベストシーズンとなり、楽しみですね。

この頃は晴天が続き、天候も安定しています。うっとうしい梅雨が訪れる前、この時期に夏の準備をすれば良いのでは………?

この「立夏」が終わると二十四節気8番目の「小満(しょうまん)」が訪れます。

前後の節気といえば、

穀雨(こくう) → 立夏(りっか) → 小満(しょうまん)

保育園・学校の新学期が始まり、新しくお仕事に就かれて新入社員として1ヶ月となり、なかなか新しい環境に馴染みにくかったり頑張りすぎると、そろそろ5月病にかかってしまう方たちがいると思います。1人でストレスをためず、家族や友人に愚痴をこぼし、ストレス発散のため気分転換をし、食生活にも注意しながら五月病にかからないようにご用心を!!

これから汗ばむ陽気になりますが、体調を崩さないように暑さに向かって乗り切ってくださいね。