このページの先頭

人と薬の関わりを体験・学習 甲賀市 くすり学習館

- 開館時間 9:30〜17:00(入館無料)

- 休館日 毎週月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始(12/29〜1/3)

お知らせ/ブログ

ホーム > ブログ

ブログ/お知らせ

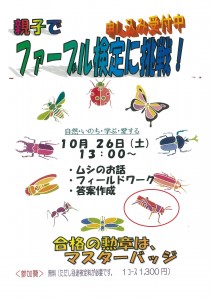

- 親子でファーブル(昆虫)検定に挑戦しましょう!!!

ファーブル検定とは、『日本アンリファーブル会』の監修により、2003年から始まった検定です。

昆虫を通して、現代人の自然や生命への理解と愛情を深めるとともに、自然に親しむ健全な感覚を育て、心豊かな人間性と社会づくりに貢献する“新しい学び”を提案します。

〈日時および内容〉

10/26(土) 13:00~

・ムシのお話

・フィールドワーク

・答案作成

今回は、トンボ・バッタ等に焦点をあててお話します。

〈場 所〉 くすり学習館内 体験学習室

および鹿深夢の森周辺

〈定 員〉 10組 (20名)

〈参加費〉 無 料 (ただし、検定を受けられる方のみ検定料が

必要です 1コース 1,300円)

〈申込方法〉

甲賀市くすり学習館にご来館の上、申込用紙に必要事項を記入して申し込んでください。

また、遠方の方は郵便番号、住所、氏名(参加される児童名と保護者名)、学年(年齢)、電話番号を明記の上、FAXもしくは封書かハガキでお申込ください。

電話申し込みも可能です。(お申込の際の個人情報は、このためだけに使用します)

〈申込先〉

〒520-3431

甲賀市甲賀町大原中 898-1

くすり学習館ファーブル検定 係

TEL:0748-88-8110

FAX:0748-88-3154

〈問い合わせ〉

甲南高校 バイオとかがく系列 担当:森田

TEL:0748-86-4145

E-mail:kohnan-h-01@shiga-ec.ed.jp

~~~昆虫の好きな子、みんな集まれ~~~

- 甲賀市 薬業の歴史 ④

それでは、引き続き『甲賀市 薬業の歴史』第4弾、昭和時代に入ってからをお伝えしましょう。

昭和時代(~平成9年)

昭和初期の世界恐慌は日本経済にも大影響を及ぼしましたが、売薬は国民常備薬として不可欠なものになっており、その影響から逃れた特殊な存在でした。その一方、社会保障の観点から国民保険制度が立案され、売薬配置業者は反対の立場におかれるという側面もありました。こうした中で、昭和8年(1933)、地元製薬・配置販売の関係者は一層の団結と業界の隆盛を願い、近江売薬の中心地・甲賀町滝に神農社を建立しました。

◆第二次世界大戦の影響

第二次世界大戦に突入した翌年の昭和17年、売薬営業整備要綱が実施され、企業体の整理統合、配置売薬の配合などが強行されました。昭和18年には医薬制度の全面改正を図る薬事法が公布され、新法では長年親しまれた「売薬」という名称が消えることになりました。

甲賀薬業の躍進

終戦の翌年、昭和21年に「売薬」は「家庭薬」と正式に改称。売薬製造業は「医薬品製造業」、売薬請売業は「医薬品販売業」と改められ、家庭薬はその一部として取り扱われることになりました。

また、昭和22年には配置担当区域制度が解除され、配置業者は滋賀県家庭配置商業協同組合を設立。同時期に製薬会社の復旧分離が続々と行われました。昭和30年には薬業会館が甲賀町大原市場に完成し、滋賀県医薬品輸出組合、甲賀薬業振興会、甲賀町薬業会などの各事務局が置かれました。

◆教育・試験施設の充実

甲賀薬業が飛躍的な発展を続ける中、甲賀の薬業界と関係各機関とが相互に協力し合い、その将来的な繁栄のために、次代の担い手の養成、配置員の素質向上、製薬技術の向上などの観点から、次のような取り組みを積極的に実施しました。昭和23年には、油日の薬業への理解を深めるための油日中学校職業科で臨時講座を開講したほか、滋賀県薬業協同組合と滋賀県薬務課との共催で配置販売業者の素質向上や資格取得のための薬事講習会を開設。昭和33年には、将来における配置員の指導的構成員や製剤技術者の養成を主な目的として、滋賀県立甲南高等学校に薬業科が新設されました。

また、甲賀の家庭薬の新たな製剤術の開発や改良の要ともなる試験施設の充実も図られました。

昭和34年には滋賀県立薬事指導所が、さらに、昭和40年には製品の高度化、製薬技術者の養成、販売実務者の知識向上を目指した薬事研究所が設立されました。前述の滋賀県立薬事指導所は昭和45年に甲賀町公民館横に新築され、翌年46年には滋賀県立薬事指導所との連携を密にするため、その向かいに滋賀県薬業会館も新築、これを機に薬業の進展に伴う企業の近代化をすすめるために大手メーカーを含めた県内企業者の参加を求めて滋賀県薬業協会が設立されました。その後、昭和50年には滋賀県製薬工業組合が設立されましたが、昭和47年ごろより日本国内で公害に関する問題が報道されるようになり、残留農薬(特にBHC)の野菜への残存問題がクローズアップされてきた時代であったため、滋賀県製薬工業組合が中心となって、昭和51年には町内製薬会社はもちろん、広く県内の製薬会社にも呼び掛けて通産省公害防止事業団より約3億円の資金融資を受け、参加各社が公害防止設備の最新装置をそれぞれに設置し、公害防止とはどういうことなのかを実際のかたちとして進んで他企業に模範を示したのです。

また、昭和51年4月より厚生省から「医薬品の製造及び品質管理に関する基準」(略名:GMP、欧米が実施している基準)が示され、この基準に基づいて各製薬会社には、県の薬事指導員による指導監視や研修会が実践され始めました。年を重ねるごとに超スピードで製造責任、製剤の品質管理責任の明確化や設備の一層の近代化が必須条件となってきたのです。

このGMPの実施を控えた昭和50年9月には、特別に配置薬製造業の生産体制、品質管理体制の強化を図る目的で「中小企業近代化促進法の業種指定」を受け、一段と近代化への取り組みがなされ、その甲斐あって内服用ドリンク剤の全盛期を迎えることとなりました。

さらに、平成6年4月からGMPが薬事法上の遵守義務規定として法律に組み込まれ、すべての医薬品製造業者は各製造品目ごとにGMPの法的要件を充たさなければならないこととなりました。この内容は、規制緩和における先進諸国の世界的基準に適合させるものとなっており、これによって広く国民が安心して使用できる医薬品を製造できる企業へと進んできたのです。

また、平成8年4月1日からは製造品目に関する基準書と手順書において、試製品で完全に立証され得る方法(バリデーションという)を確立しなければならないという条件が上乗せ基準として法文化されたことにより、製薬基盤が整い、研究開発体制が充実してくれば、いよいよ世界に向けて発進する機運が高まってくることとなったのです。

現在(平成9年時)、滋賀県薬業界の中心である甲賀町では11の製薬会社が操業し、その従事者数も町内製造業従事者全体の半数以上を占めています。薬業は町の基幹産業として更なる発展を続けているのです。

その後、21世紀に入り医薬品および医療は益々発展しております。

発達しすぎて規制もかけられると思いますが、これからどのようになっていくのか?と思います。

- 甲賀市 薬業の歴史 ③

おはようございます。今日は9月26日(木)、今朝は昨日と打って変わってすっごく涼しいというより風が強くて寒いくらいでした。昔の人はよく言ったもので「暑さ寒さも彼岸まで」、全くそのとおりと思いました。これから野山の木々は色づき、日に日に秋らしくなってくると思います。また、秋の薬草もいっぱい見られることと思います。凌ぎやすい季節となりますのでハイキング等にお出かけいただいたときに、秋の薬草を見つけてください。(8月上旬に〈薬草について〉「秋の身近な薬草の紹介」でブログに載せておりますので機会があれば見てください)

それでは、『甲賀市 薬業の歴史』第3弾、大正時代に入ってからをお伝えしましょう。

大正時代

大正に入ると、衛生思想の向上に伴い、軽症の場合は自己診断で適薬を選ぶ人々が増えたこと、業者が内容の精選、調整の改善に努力したことなどによって、甲賀の売薬は簡易治療剤としての需要を一層増大しました。

大正3年(1914)には売薬法が発布され、売薬製造業者は売薬営業者とされ、薬剤師または薬剤の使用者だけが、製造販売を許可されました。このように生産と販売が明確に分離されたことで、株式会社組織による製造業者が続出しましたが、売薬業者は既得権によって、その者一代に限り営業を認められました。また、大正15年には売薬税法廃止の法律が施行され、売薬営業税は一般営業税となり、さらに業界待望の売薬印紙税の廃止が実現しました。

●甲賀売薬業者の活動

◆甲賀郡売薬同業組合の創設

時代の変化に対応するため、大正12年に売薬神農会と甲賀売薬組合は合併して『甲賀郡売薬同業組合』を創設。貿易の振興、粗製濫造の防止など、薬業の体質改善を図り、さらに景気の変動にも対処できるように努力しました。こうして甲賀の売薬は郷土伝統産業の花形として発展を遂げたのです。

◆第一次世界大戦による好況

ヨーロッパで勃発した第一次世界大戦への参戦と同時に、日本の薬品市場は沸騰。戦争と直接関係のない和漢薬類の値まで昂騰し、売薬業界にも好況をもたらしました。これをきっかけに、甲賀には製薬会社がいくつも設立されました。

次回は、昭和時代(~昭和50年)をお伝えしましょう。

- 甲賀市 薬業の歴史 ②

こんにちは、今日は9月18日、雲ひとつない快晴で~す。数日前から少し秋めいてきたかと思えば、9月15日~16日にかけて台風18号の襲来でした。すごい雨風で近畿、東海、関東、東北を襲いました。先月(8月30日)に気象庁が命の危険が差し迫り、命を守るための警報「特別警戒警報」という「警報」の発表基準をはるかに超える豪雨や地震による大津波等が予想をされる場合に「特別警報」を発表し最大限の警戒を呼びかけるというように伝えられた矢先でした。

朝、5時15分頃近くの防災放送からけたたましくサイレンがなり「ただいま、『特別大雨警報』が発令されました。ただちに自治体の指示に従い身を守る行動をとってください」と放送されました。しかし、そう言われても、どのように対処すればよいのか私自身、頭がパニクリました。私たちの近辺では何事もなかったのでよかったですが、このようにどうしたらよいのか、わからなかった自分にダメだなぁと思いました。今後はこのような事がないようにしなくてはと反省しています。

各地で甚大な被害に遭われたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。

それでは、甲賀市の薬業の歴史第2弾、明治に入ってからをお伝えしましょう。

明治時代

明治に入ると、維新の名の下、伝統ある甲賀の売薬業にも変革の波が押し寄せました。

明治の新政府は、売薬の中には有名無実のものがあり、民をあざむき高利をむさぼる傾向にあるなどの理由を揚げ、売薬の新しい方向性を見出すためとして、政府は明治3年(1870)に売薬取締規則を発令。これを皮切りに、売薬業に対して次のような規約や制約を打ち出しました。

明治10年に売薬税を制度化した売薬規則を、同16年に売薬印紙税規則を実施。これらは民間の不良薬を追及する一方、近代的な医薬・保健制度の確立を目指したものといわれていますが、財政収入を少しでも増やしたいという意向もありました。また、明治17年には配札禁止令が公布され、甲賀の売薬業は行商による配置販売へと切換えられることになりました。

●甲賀売薬業者の活動

江戸時代までの甲賀の売薬業は甲南町の磯尾、竜法師などが中心でしたが、江戸末期から明治にかけて、同町の野尻、池田、さらに甲賀町の滝、大原中の方面へと広がっていきました。同業者が増えるにつれ、行商区域も近畿一円、愛知、静岡、岐阜へと拡大していきました。

こうした状況の中、甲賀町滝の売薬業者たちは、明治16年に売薬鑑札下付願を提出、許可を得て配置売薬という形態をとるなど、新たな展開を求めていきました。

◆印紙税反対運動

配置売薬業は、得意先の家庭に薬を配置した翌年に、服用した薬の代金のみ受け取り、未開封の薬は持ち帰る形式になっています。

ところが売薬印紙税規則では未開封の薬袋に貼られた印紙分(定価の一割)は、業者の全額負担とされていました。こうした点の改善を求め、滋賀はもとより、富山・奈良などの配置売薬業者が一丸となり、明治16年から三年間にわたって反対運動が繰り広げられました。その結果、政府は明治19年に売薬印紙税交換規則を公布。配置先で売れ残り持ち帰って薬の袋に貼られた印紙は、新しいものと交換することになりましたが、業者たちは印紙税規則自体の廃止を求め、大正時代末期まで運動を続けました。

◆売薬神農会設立

売薬業者の増加と行商区域の拡大に伴って、甲賀の売薬業は盛況を迎える反面、乱売などの弊害も生まれてきました。こうした状況下、当時、甲賀売薬の発展に尽力していた甲賀町滝出身の渡辺詮吾は、油日、大原、佐山、寺庄、宮の五ヵ村の同業者に呼び掛け、明治25年に売薬神農会を設立。ほぼ同時期に、竜池村の売薬業者を中心とした甲賀売薬組合も設立されました。甲賀の売薬業者たちは組織化することで、自ら弊害を改善し、業界全体の発展を図ったのです。

◆売薬会社の設立

売薬業が著しく発展していた油日村では、売薬会社の設立が相次ぎました。明治32年に渡辺詮吾らが滝に近江売薬株式会社を設立。

これを皮切りに、明治35年には上野に湖東売薬株式会社が、同45年には田堵野に神農売薬株式会社が設立されました。なお、同時期、近隣の大原村でも大原製剤合資会社が設立されました。

次回は、大正時代をお伝えしましょう。

- 甲賀市 薬業の歴史 ①

ちょっと前までは、すっごく暑くてどうなるのかと思いきや、9月に入ったら朝晩がすごく凌ぎやすくなってきました。日中はまだまだ暑いけれど、ああ、秋だなって少し思えるようになりました。

先日、9月8日に7年後の2020年オリンピック・パラリンピックが東京招致に決定いたしました。プレゼンテーションで一生懸命心を込めてお話された皆さんに感動しました。それから連日テレビ・新聞ではオリンピックの話ばかりです。

これによって日本全体の景気が回復すれば、なおいいんだけど………、期待してま~す。

それでは、甲賀市の薬業の歴史を少しずつお伝えしましょう。まずは、

甲賀売薬の起源(~江戸時代)

甲賀売薬の起源は、①薬僧から出たとする説、②甲賀忍者の発明とする説の二説が伝えられています。

●多賀坊・朝熊坊による配札

中世の頃、甲賀郡には天台宗の密教系文化が深く根を下ろし、飯道山を修験道場として、磯尾、竜法師、塩野など飯道山東麓の山伏村を育んだといわれています。

甲賀の薬僧は多賀坊と朝熊坊の二つの系統に分けられますが、いずれも元は武士であり、かつての山伏村を本拠としています。

多賀坊の本拠は磯尾で、彼らは多賀神社の不動院に属し、多賀社や不動院の神札を持って、山伏姿で全国を巡回して多賀信仰を説き、加持祈祷を行い、廻国行脚の土産として、多賀大社の神教によって製したという『神教はら薬』を与えたとされています。また、朝熊坊の本拠は竜法師で、彼らは伊勢国朝熊嶽明宝院(明王院とも称する)に属し、明宝院の祈祷札と『朝熊の万金丹』を持って全国を巡りながら朝熊信仰を広めた山伏でした。

『多賀神社史』には、彼らのような坊人たちによる配札の起源は室町時代とあり、甲賀売薬の起源もこれと同じ頃と推察されます。

また、配札の全盛期は江戸後期の文化文政天保の頃で、当時は山岳修行者の山伏としてより、民間の祈祷師としての性格が強くなっていたようです。

●『萬川集海』と忍者の薬

今日に伝わる甲賀忍者は、山岳修行の鍛錬に徹した山伏たちのもう一つの姿であったろうといわれています。甲賀町田堵野大原家には忍術の伝書『萬川集海』22巻(甲賀町文化財指定)が伝わっています。この伝書の中には忍薬として、飢渇丸・水渇丸のほか、敵を眠らせる薬、眠気を覚ます薬、敵を痴呆状態に陥れる薬、さらに、さまざまな救急薬の処方が記されています。

また、朝熊坊の中で本実坊を名乗る望月本実家は、戦後「忍者屋敷」として脚光を浴び、甲賀武士の中でも、望月氏とその邸宅は、甲賀流忍術と甲賀売薬との関係を探るものとされています。

まず、第1弾はこれくらいで、次回は明治に入ってからをお伝えします。